“摆渡人的幸福,不在于自己到达彼岸,而在于让更多人愿意登船同行。……正是因为深信,文化的星河,从来不是流星划过天际的璀璨,而是无数萤火虫提着灯笼、代代相传的微光,近年来在文化界聚集了一批社科文化人相伴行走……”

今天,《温州宣传》APP上一篇标题为《AI时代的文化破题》的文章引起了公众的广泛关注,它既有理论高度,又兼具人文温度,得到了不少业界人士的赞善,而这篇文章的特约撰稿人王沛耀和申安琪竟然是温州理工学院文学与传媒学院大四学生,刚进入温州新闻传媒中心实习半个多月,就在导师的指导下写出了这篇发人深思的好文章,让人不禁感叹后生可畏!

温州宣传:https://mp.weixin.qq.com/s/OPdFkRvgIZuDSPMbKlNXsQ

(实习导师温州日报缪小霞记者和学生沟通文稿)

说起这次的撰稿经历,两位年轻的大四学生脸上露出兴奋的神情。半个月前,在学院老师的带领下进入温州新闻传媒中心开始为期两个月的实习,那时候的他们,对实习生活既憧憬又忐忑,时日不长,发现,理论与实践相结合的乐趣竟然这么妙不可言——

申安琪同学:在温州日报的实习时光里,我跟随指导老师们深入城市各处,领略了瓯海社科对于文化工作的热忱,见证了S2海城站女性轻轨检修员的细腻,了解了温州交运集团为便民利民是如何推动首条站点巴士的启航……《新闻学概论》的抽象理论转化为了具象实践,课堂教授的采编技巧和评论要点也在真实场景中焕发了生机。

新闻写作是挑战,更是锻炼。作为两个“初出茅庐”的实习记者,一次次互相补充与互相改正后让我明白,通力合作的成果往往大于“孤军奋战”。写这篇文稿时,温州日报的缪小霞老师对于我们最后一段“破题AI时代”提出了修改意见:究竟如何“破”?要给出具体的答案。作为大四毕业生,这个叩问恰与即将踏入职场的我们形成镜像,促使我们在字斟句酌间完成了从困惑到澄明的蜕变。

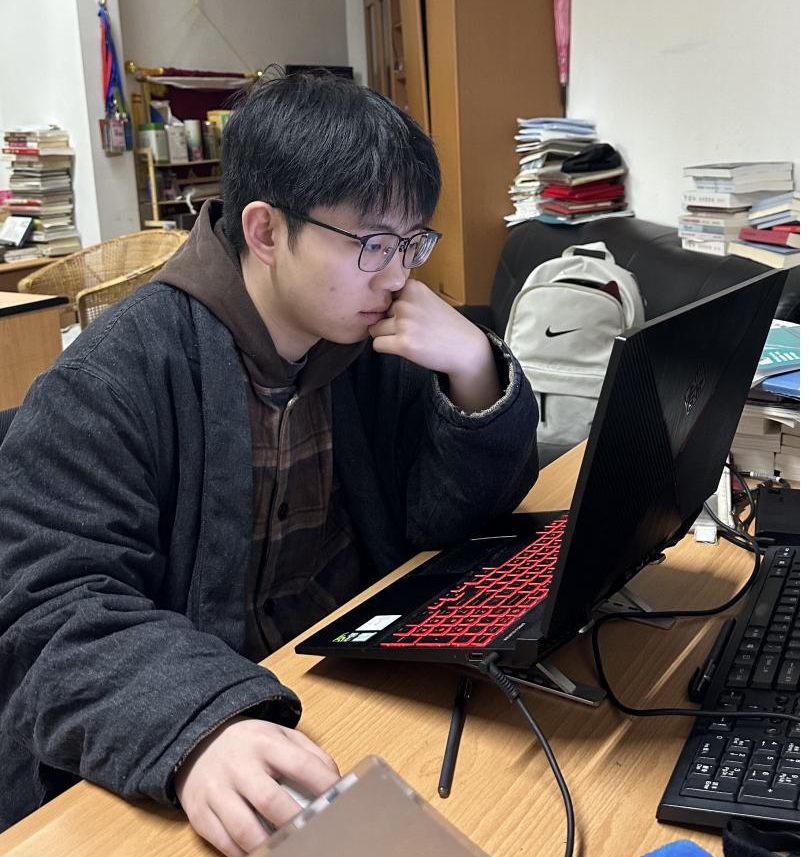

王沛耀同学:

当独立撰写公众号的任务落到肩头时,文档空白页面的光标仍在闪烁。对于一个初来乍到的实习生,这任务不太容易。实践技能的提升,让我相信可以完成这个任务。于是我和搭档用心写稿,反复修改。最终看到了不错的成果,欣喜之情,溢于言表。

学以致用,知行合一,实习的过程就像铸铁。在新闻现场的熔炉里,课本里的采编理论化作手中真实的笔记本,课堂上的写作技巧变成键盘敲击出的鲜活故事。从象牙塔出来的大学生需要通过工作实践,将自己所学到的知识一遍又一遍地捶打磨炼,使其最终真正内化为自己的一部分,成为自己在社会生存下去的坚实基础。

就像他们在文章中说的那样,元宇宙时代,AI是一盏灯,人人都是点灯人。大众应拒绝“替代叙事”,转而思考如何将AI转化为文明传承的新载体。毛笔到数字画笔的媒介转换,变的是工具,不变的是人类对真善美的永恒追问。保持审慎乐观,在技术狂飙中守护文化灵光,才是该有的理性态度。

值得欣慰,我们的年轻人已经有着清醒的认知,他们在学院“文筑梦·传新声”的理念熏陶下,能面对时代变革立志潜心笃行。

供文:文传学院 刘素敏